par Jérémie Anne | Août 17, 2024 | Autobus, Les dossiers, Réseau

Pendant les JO, Car & Bus News s’est mêlé en voyageur lambda et s’est mué en observateur attentif. Premiers bilans…

Les navettes olympiques

Nous avons testé les navettes vers les sites de compétition mais pas seulement. La ligne 350 a été emprunté, celle-ci ayant le bon gout de circuler sur l’autoroute A1, très concerné par les JO. Outre l’emprunt de la voie olympique siglée Paris 2024 et respectée par tous, de nombreux véhicules accrédités ont été observés depuis le Citaro du 350.

En guise de véhicules, ce sont en immense majorité les bus et cars du parc d’Ile-de-France-Mobilités qui ont été réquisitionnés pour le transport des accrédités ! Bien que tous siglés IdFM, certains véhicules étaient de la RATP, d’autres de Transdev ou encore à Keolis, à Savac…

La plupart portait sur leur girouette la mention « Olympic Village » et plusieurs d’entre eux assurait les lignes dédiées aux accrédités, et se rendait pour l’un à Vaires-sur-Marne, pour un autre au Parc des Princes, pour un troisième à la Porte de Versailles, et ainsi de suite …

Dans le sens emprunté du 350 (vers l’aéroport), le trafic s’écoulait sans difficultés. Il n’en était pas de même dans l’autre sens, et la voie olympique était bienvenue…

Les lignes régulières

La plupart des lignes régulières ont été affectées par l’organisation des JO, en étant supprimées ou déviées. A titre d’exemple, les lignes de bus 62 et 80, empruntées par nos soins, ont vu leurs parcours exploités modifié à plusieurs reprises au cours de la période.

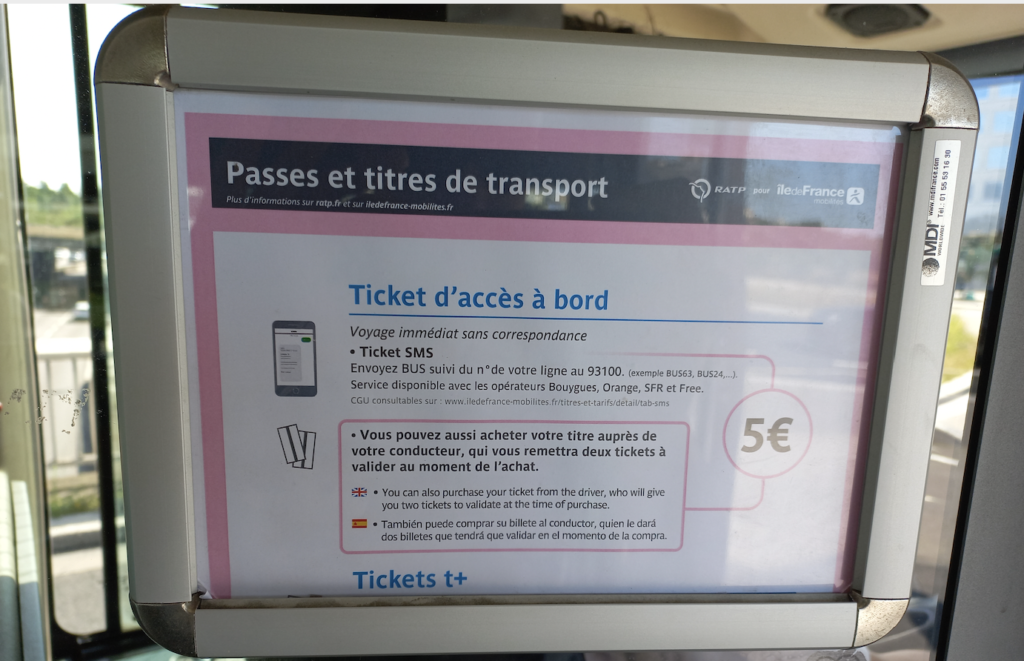

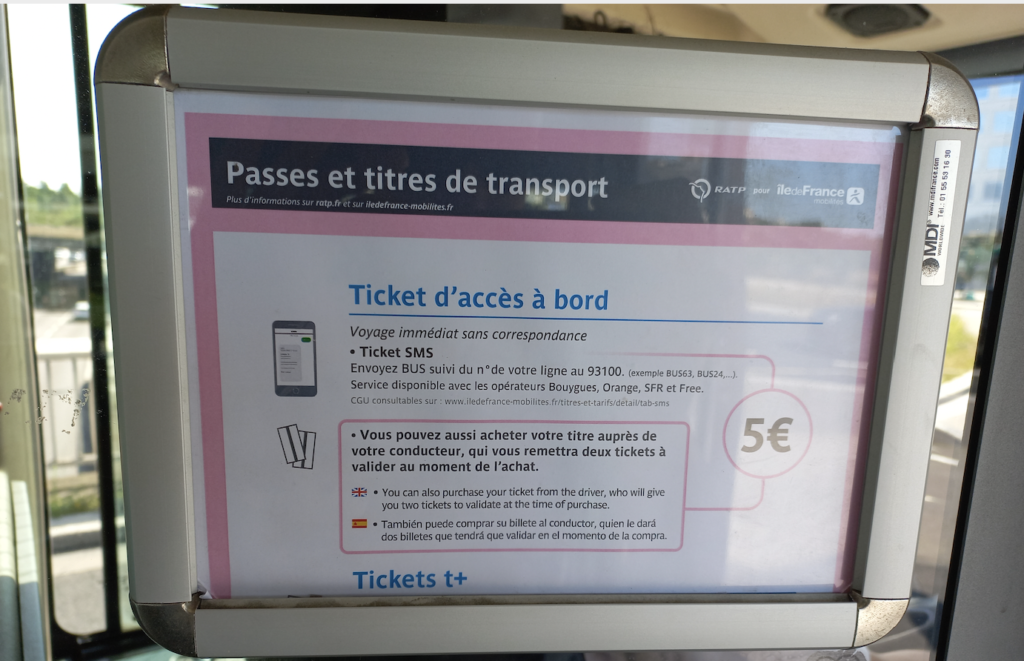

Cependant, lorsque nous sommes montés à bord du 80, il n’y avait presque personne, la ligne étant coupée en deux. A l’inverse du 62, exploité de Porte de France jusqu’à Javel… A bord des véhicules, les traditionnels panneaux d’information aux voyageurs rappelaient le prix du ticket vendu à au tarif « olympique » de 5€.

par Pierre Cossard | Juil 1, 2024 | Autobus, Entreprise, Equipement, Les dossiers, Réseau

La 4e édition du Forum Hydrogen for the Climate se déroulera les 1er et 2 octobre prochains à Montbéliard. Un événement qui s’est donné cette année pour objectif de mettre en lumière l’industrialisation de cette filière, notamment dans la région Nord-Franche Comté. Rencontre avec Thierry Tournier, président du Pôle Véhicule du Futur, organisateur du forum.

Car & Bus News : Pour cette nouvelle édition à venir, quelle orientation avez-vous donné au Forum Hydrogen for the Climate ?

Thierry Tournier : L’objectif est assez simple pour cette quatrième édition. Nous souhaitons répondre aux attentes de la filière hydrogène, bien implantée dans le secteur Nord Franche-Comté, qui a aujourd’hui besoin de passer à l’échelle selon les termes aujourd’hui convenus. Notre Forum doit donc devenir une véritable usine à projets afin que les trois gigafactories présentes dans notre périmètre puissent remplir leurs carnets de commandes.

CBN : Comment comptez-vous participer à cette évolution ?

TT : A travers les trois ateliers et les neuf conférences que nous organisons, nous comptons identifier et rapprocher les fournisseurs de ces gigafactories. Notre idée est de mailler en circuit court en limitant, autant que faire se peut, le recours à des réseaux hors Union européenne.

CBN : Quelles sont les nouveautés qui vont caractériser cette nouvelle édition ?

TT : Concernant l’exposition, pour laquelle nous attendons une cinquantaine d’exposants, et quelque 500 visiteurs, nous disposerons cette année d’un plateau TV qui permettra aux entreprises présentes de se présenter, d’inviter des clients, voire de faire des annonces.

CBN : Dans le domaine spécifique des autocars et autobus, quels aspects seront-ils abordés lors de ce nouveau Forum ?

TT : Dans ce domaine, nous aurons par exemple l’occasion de faire un point sur les premiers mois d’exploitation de la station hydrogène qui alimente les bus H2 du réseau de transport de Belfort. Dans un registre proche, nous aborderons aussi la décarbonation des bâtiments et de l’industrie, et nous aurons une table ronde consacrée à la compétition automobile et à l’évolution des moteurs à combustion interne utilisant de l’hydrogène à l’état liquide.

par Pierre Cossard | Juin 23, 2024 | Autobus, Autocar, Equipement, Les dossiers, Réseau

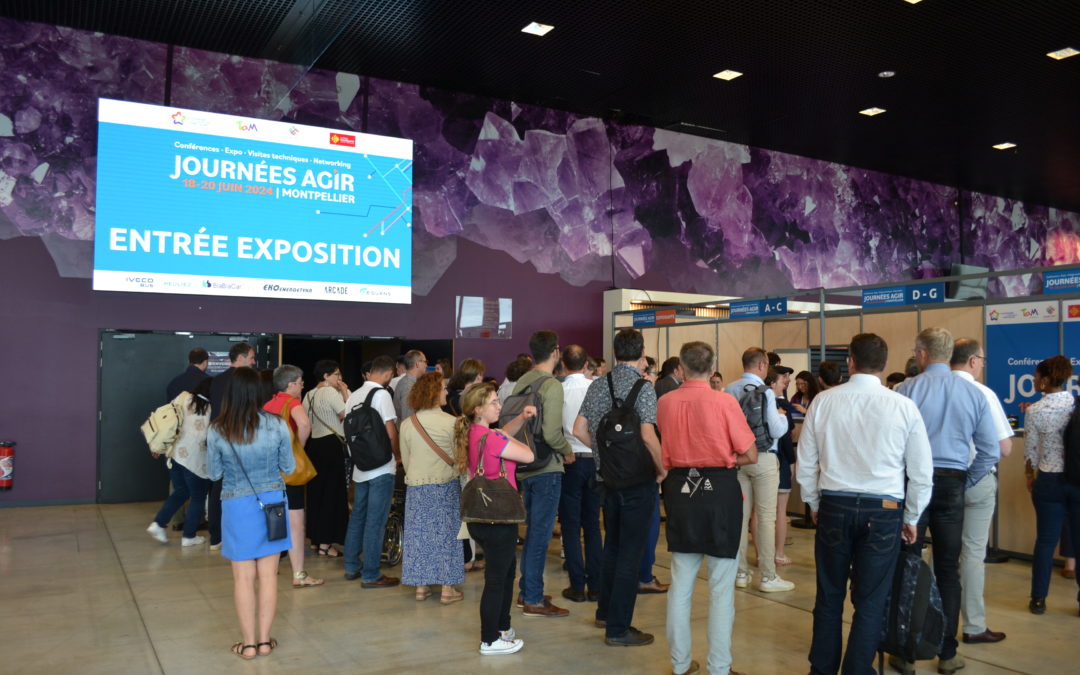

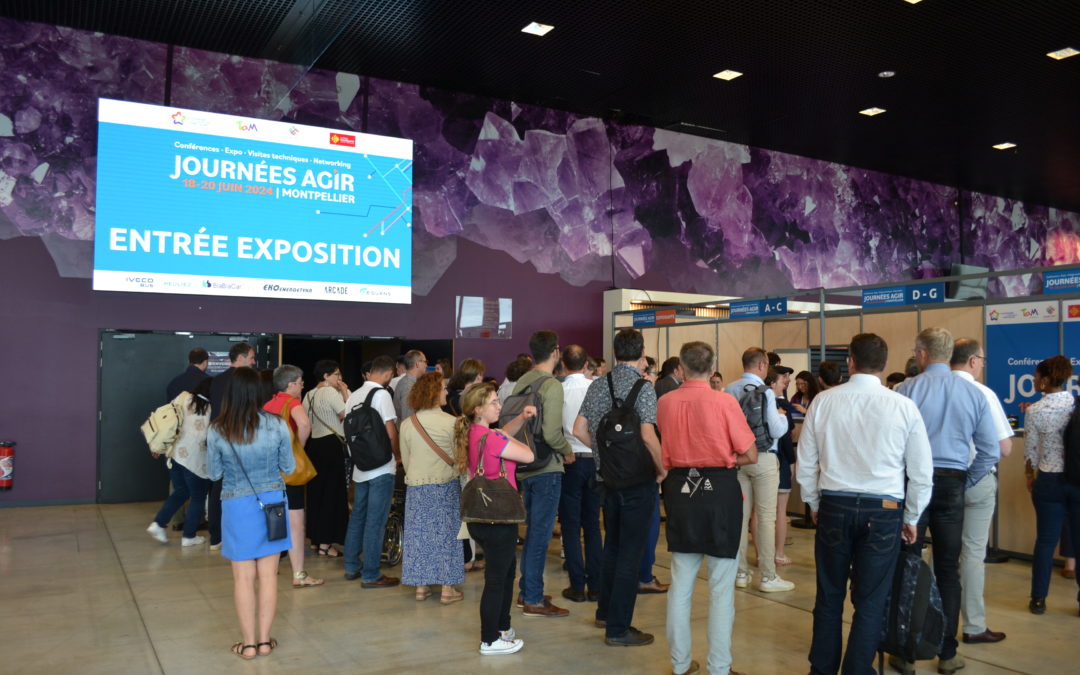

Du 18 au 20 juin derniers, Agir transport a accueilli ses adhérents à Montpellier dans le cadre de ses Journées. Une date printanière cette année du fait des JO 2024, qui ont obligé EUMO à se tenir en octobre prochain à Strasbourg, bousculant de fait la programmation habituelle. Un changement de date visiblement salutaire, l’événement ayant fait le plein d’exposants, comme de visiteurs.

Durant trois jours, la capitale de l’Occitanie est donc devenue l’épicentre de la gestion directe appliquée aux transports collectifs à travers la tenue des Journées Agir 2024. Quelque 120 exposants avaient fait le déplacement à l’Arena Sud de France (le centre des expositions de Montpellier), bientôt rejoints par presque 1400 visiteurs, un record pour cette manifestation. Seul point d’ombre peut-être, l’absence remarquée de la plupart des ténors politiques attendus pour l’occasion, campagne législative express oblige !

Débat Journées Agir 2024 – Changer les comportements.

Points forts des Journées Agir, les sept conférences organisées les 19 et 20 abordaient la plupart des thèmes qui font aujourd’hui l’actualité des transports collectifs. Elles ont d’ailleurs remporté un franc succès de fréquentation par les très nombreux congressistes présents. Car & Bus News oblige, nous ne rentrerons pas ici dans le détail des débats consacrés au covoiturage ou au développement de la pratique du vélo sans infrastructures dédiées. Plus concernant peut-être, le débat « universitaire » intitulé « Les comportements de mobilité : comment provoquer les changements ? » abordaient les différentes stratégies mise en œuvre pour orienter les changements de comportement de mobilité de la voiture vers les transports publics ou des modes dits actifs. Une analyse et des expérimentations portés notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui témoignait pour l’occasion. Dans la même veine, le deuxième débat, consacré cette fois à l’intérêt du MaaS (Mobility as a Service) pour contribuer au développement de cette logique de transfert modal. Là encore, le témoignage d’une AOM très engagée dans ce domaine, en l’occurrence Mulhouse Alsace Agglomération, a pu montrer comment le développement d’une véritable plateforme de mobilité pouvait contribuer à séduire les usagers potentiels et générer dans une population ciblée un engouement réel pour le transport collectif.

Débats Journées Agir 2024 – Gratuité (copyright A. Malfray).

D’un point de vue pratique, fut aussi abordée la mise en œuvre d’une politique de gratuité des transports publics à l’échelle d’une agglomération. Cette fois, Julie Frèche, vice-présidente Transport de l’agglomération de Montpellier, a pu détailler le processus de réflexion, la démarche, mais aussi les questions de coût posées par une telle évolution, concrétisée à Montpellier par une gratuité totale des transports mise en place en décembre 2023. Tandis que la région présentait une démarche quelque peu différente avec son concept de fidélisation baptisé « +=0 » sur ses réseaux ferroviaires et routiers.

Intouro rétrofité H2 par Safra.

C’est Marc Delayer, administrateur d’Agir, qui animait le débat intitulé « Transition énergétique : où en est le déploiement des filières électriques et hydrogènes ? ». Après un point détaillé et chiffrés sur le développement des différentes filières industrielles actuellement existantes, les cas pratiques de la SMTC du Territoire de Belfort et de la RTM marseillaise ont permis aux congressistes de mesurer l’ampleur de la tâche que représente concrètement une transition énergétique appliquée aux transports. Dernier débat attendu, celui consacré à l’impact de l’Intelligence artificielle « sur le monde actuel », est resté, assez logiquement, relativement éloigné de l’aspect pratico-pratique qui caractérise généralement les Journées Agir. Si ce sujet est clairement dans l’air du temps, peut-être est-il encore un peu tôt pour que soient bien cernées tous les avantages que pourraient tirer les transports collectifs d’un usage intensif de l’IA… Une affaire à suivre sans aucun doute.

Dans les allées de l’exposition

Venus nombreux, les exposants présents aux Journées Agir représentaient un panel presque complet des industries et services qui caractérisent désormais le transport collectif. Fortement représentés, les services digitaux, billettique, comptage, et les équipements divers liés à l’électrification des transports ont attiré les visiteurs en nombre, tous soucieux de trouver les bonnes solutions aux problématiques rencontrées sur les réseaux dont ils ont la charge.

Iveco Bus l’Urbanway hybride gaz, et Heuliez GX 137 électrique.

Irizar ie tram.

Côté véhicules, 17 modèles étaient présentés dans les allées du parc des expositions. Les seuls autocars exposés, en dehors de l’Anadolu Isuzu Novo électrique distribué par FCC, étaient en revanche des véhicules rétrofités (CBM Retrofleet, GCK et Greenmot étaient présents, le premier avec un Croswway électrifié), avec une mention particulière pour l’Intouro rétrofité en véhicule hydrogène par Safra, le local de l’étape, qui trônait à l’entrée du parc des expositions aux couleurs de la région Occitanie.

Volvo 7900.

Solaris Urbino 12 H2.

Hess light Tram.

Pour le reste de l’exposition, la part belle était bien entendu faite aux autobus avec, par exemple, Iveco Bus qui exposait son savoir-faire en matière de mix-énergétique avec l’Urbanway hybride gaz et l’Heuliez GX 137 électrique doté d’une nouvelle face avant. MAN exposait son Lion’s City 12 E, Volvo Bus le 7900, Hess son lighTram, et on notait la présence du nouveau Mercedes-Benz eCitaro fuel cell, du Solaris Urbino 12 hydrogène, du Safra Hycity, du très remarqué ie tram d’Irizar ou de l’Ebusco 3.0.

Otokar e-Centro.

Karsan-HCI eJest.

Les minibus étaient aussi bien présents, avec l’Otokar e-Centro C, le Karsan e-Jest distribué en France par HCI, le Bluebus 6 m, ou le plus classique Modulis 30 de Dietrich Véhicules.

Enfin, dans un registre quelque peu différent, Lohr présentait un attelage à deux véhicules de sa navette électrique Cristal.

La prochaine édition des Journées Agir devrait renouer avec un rythme classique, et se dérouler elle aussi au mois de juin 2025. La destination retenue par les organisateurs n’a toutefois pas encore été dévoilée…

Lohr Cristal.

par Pierre Cossard | Juin 14, 2024 | Autobus, Autocar, Entreprise, Les dossiers, Réseau

Alors que les initiatives en faveur de l’hydrogène dans les transports se multiplient, l’UGAP accompagne les acteurs publics dans cette transition. Décryptage avec Olivier Rougetet, chef de département marketing véhicules UGAP.

Quels sont les enjeux de l’hydrogène en matière de mobilité pour les acteurs publics ?

La décarbonation des flottes de véhicules en général, et du transport en commun en particulier, est l’un des forts enjeux des lois votées en la matière ces dernières années : transition énergétique pour une croissance verte (2015), orientation des mobilités (2019) et climat et résilience (2021). Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, l’intégralité des véhicules de transport en commun renouvelés dans le cadre des flottes supérieures à 20 véhicules devra être à faibles émissions. La technologie hydrogène fait partie du mix énergétique retenu par le législateur, au même titre que l’électrique et le gaz, et a donc un rôle important à jouer. Cette technologie possède en effet des atouts de fonctionnement importants vis-à-vis des autres technologies : temps de recharge réduit, autonomie importante, aucune émission de CO2 en utilisation et une source de production vertueuse en ce qui concerne l’hydrogène vert qui est appelé à fortement se développer. Tout l’enjeu pour les collectivités publiques réside donc dans la création d’un écosystème vertueux incluant une flotte de véhicules dédiés, un réseau de recharge local optimisé et un sourcing d’approvisionnement vertueux.

Adobe Firefly

En quoi la nouvelle offre d’autobus de l’UGAP répond à ces enjeux ?

À l’issue de son appel d’offres du début d’année, l’UGAP a sélectionné plusieurs constructeurs et technologies en matière d’hydrogène, du prolongateur d’autonomie au 100 % hydrogène, du 12 au 18 mètres sur plusieurs longueurs de véhicules. Cette toute nouvelle offre – avec nos 3 titulaires de marchés Daimer Bus, Iveco Bus et Solaris – est disponible depuis le mois d’avril, et permet d’enrichir le catalogue existant, très complet et composé de nombreuses typologies de véhicules, du minibus aux autobus articulés, avec des motorisations thermiques, hybrides, électriques ou hydrogène.

Quelle est la plus-value de l’UGAP ?

La stratégie de l’UGAP vise à aider les collectivités territoriales à atteindre leurs objectifs de verdissement de leurs flottes. Ainsi, l’établissement est impliqué depuis de nombreuses années dans le domaine de l’électromobilité, notamment hydrogène, via la publication dès 2020 d’un appel d’offres pionnier concernant cette technologie, mais aussi par l’accompagnement dans leur développement des entreprises innovantes identifiées. Notre rôle est donc de proposer le catalogue de véhicules le plus adapté aux besoins des collectivités au regard de l’offre industrielle existante. Pour cela, nous jouons un rôle de facilitateur entre une filière industrielle qui s’interroge sur les besoins futurs des collectivités et des autorités organisatrices de mobilité qui doivent disposer de l’offre la plus à jour et la plus compétitive possible. Nos équipes achats entretiennent donc un dialogue constant avec les acteurs industriels, afin de mettre à jour régulièrement notre catalogue avec les dernières technologies à faibles émissions, tandis que nos équipes commerciales en région conseillent nos clients dans la définition de leurs besoins, la sélection du matériel le plus adapté, et les accompagnent durant la commande et la livraison.

par Pierre Cossard | Avr 20, 2024 | Autobus, Entreprise, Les dossiers, Réseau

Le constructeur polonais Solaris Bus & Coach, filiale de CAF, et qui ne produit à ce jour que des véhicules destinés aux réseaux de transports publics urbains, est omniprésent sur le marché européen des autobus. Un peu moins représenté dans les réseaux français, il escompte bien remédier à cet état de fait dans les mois et années à venir. Entretien avec Brice Bonavia, gérant de Solaris France.

Car & Bus News : Pouvez-vous, en quelques phrases, présenter Solaris Bus & Coach ?

Brice Bonavia : Solaris est un constructeur polonais, filiale du spécialiste espagnol du ferroviaire CAF. Nous produisons quelque 1500 véhicules chaque année, ce qui représente 27% du chiffre d’affaire réalisé par le groupe CAF. Nous sommes le troisième acteur européen sur les marchés des bus urbains, avec tous les types de motorisation disponibles. Nous sommes aussi le premier producteur européen de véhicules zéro émission. A titre indicatif, nous avons aujourd’hui dans nos carnets de commandes, à l’échelle du groupe, rien moins que 600 véhicules fonctionnant à l’hydrogène, en 12 et 18 m. Enfin, nous travaillons actuellement pour que notre usine de Poznan puisse atteindre une capacité de production de 2000 unités à l’horizon 2027.

CBN : Quels sont les marchés européens sur lesquels Solaris est aujourd’hui le mieux placé ?

BB : En Europe, nous sommes aujourd’hui leaders sur les marchés polonais, espagnols et bientôt italiens, où nous avons enregistré rien moins que 1200 commandes à ce jour.

CBN : Comment expliquez-vous la position relativement modeste de Solaris Bus sur le marché français ?

BB : Dans l’Hexagone, nous n’avons effectivement pas la place qui devrait être la nôtre. Notre objectif est donc d’atteindre et de pérenniser à termes quelque 150 immatriculations chaque année. Nous appuyons notre démarche sur la fiabilité de nos autobus, déjà reconnue un peu partout, et sur un accompagnement permanent de nos clients, notamment à travers les contrats de « full maintenance » qui sont désormais presque devenus la norme dans les pays où nous sommes bien implantés. Par ailleurs, nous sommes désormais référencés à l’UGAP, à la CATP, qui représentent à elles deux pas moins de 85% du marché, et auprès des grands groupes de transport de France, qui commandent en direct entre 150 et 200 autobus chaque année. Un ensemble de référencements qui devrait fort logiquement nous ouvrir des marchés.

CBN : Vous venez d’ailleurs d’être sélectionnés par Ile-de-France-Mobilité pour une commande importante. Un premier pas vers votre objectif?

BB : En effet, nous avons remporté récemment un marché portant sur 22 autobus Urbino 12 hydrogène, livrables en 2025 pour une mise en exploitation en septembre, avec une option complémentaire de 25 bus pour 2026. Il est évident que ces véhicules seront pour nous une vitrine de notre savoir-faire, d’autant que nous voulons clairement nous inscrire avec IDFM dans la durée.

Retrouvez en VIDEO notre entretien complet avec Brice Bonavia, sur Car & Bus News TV !

par Jérémie Anne | Mar 27, 2024 | Autocar, Entreprise, Equipement, Les dossiers, Réseau

Alors que les cars express ont le vent en poupe et que les cars « Macron » sont bien installés dans le paysage, qu’en est-il des gares routières ? Car & Bus News se penche sur cet important aspect des services d’autocars.

Pour pouvoir utiliser un réseau, il faut un point d’accès au dit réseau. Les autocars n’échappent pas à la règle, et pour pouvoir accueillir et laisser leurs voyageurs, ils s’arrêtent dans des gares routières. Selon les derniers chiffres de l’Autorité de Régulation des Transports (ART), le régulateur du secteur, en 2021, 230 aménagements qualifiés de gares routières sont desservis par les six acteurs des autocars en Service Librement Organisés (SLO). Le leader de ce marché, Flixbus, dessert quant à lui 250 destinations en 2023, représentant autant de gares routières.

Gare routière de La Défense.

Leur typologie s’étend de la gare routière autonome et dédiée (telle celles de Bercy et La Défense) au bout de trottoir situé « au milieu de nulle part » en passant par un quai dédié dans une gare routière accolée à une gare ferroviaire, faisant de l’ensemble un Pôle d’Echanges Multimodal (PEM).

Le modèle économique des gares routières

La propriété de ces installations est très variable. Elles peuvent appartenir à des municipalités, des opérateurs gestionnaires de parkings ou des filiales de gestionnaires d’infrastructures (notamment SNCF Gares & Connexions ou dans les aéroports). Dans tous les cas, les opérateurs doivent payer un péage à chaque « toucher de quai ». En l’absence de grille étatique de normalisation, les montants payés sont très variables et dépendent de chaque gestionnaire de site, amenant à un prix variable pour chaque arrêt. Selon des chiffres publiés par l’ART dans son rapport d’activité 2020, sur un échantillon de 43 gares, les tarifs des touchers de quais sont compris dans une fourchette de prix s’étendant de 0,60€ à 13,24€. Flixbus complète en indiquant que la fourchette de toucher de quais qu’il doit payer s’étend de 0€ à 15€. A noter que les aménagements exploités par SNCF Gares & Connexions sont désormais accessibles gratuitement et sans réservation, à l’exception de quelques gares.

Gare routière de Moulins sur Allier.

En tant que régulateur du secteur, l’ART suit ce sujet avec attention. Elle a établi depuis 2016 le registre public des gares routières, qui comporte 336 équipements. Les exploitants des gares desservies par les SLO doivent notifier dans ce registre leur équipement. Seuls ceux « exclusivement réservés aux transports scolaires et ceux consistant en un ou plusieurs emplacements d’arrêt sur la chaussée, et/ou en évitement et destinés aux seuls services de transport conventionnés urbains ou scolaires en application d’un arrêté de police de la circulation et du stationnement » sont exemptés de ce registre.

Outre la localisation proprement dite, un exploitant doit être mentionné, et les règles d’utilisation doivent être mentionnées, notamment sur les modalités d’accès à l’équipement et les tarifs des touchers de quais. Celles-ci doivent être objectives (les tarifs devant refléter les coûts du service fourni), transparentes et non discriminatoires. Les dernières données disponibles (1er janvier 2023) indiquent que sur les 128 règles d’accès qui avaient été notifiées à l’ART, plus de 80% ont été jugées conformes à ces principes. L’ART organise régulièrement les Rencontres des gares routières (la dernière ayant eu lieu en 2022) et exerce de façon répétée des contrôles sur la soutenabilité des tarifs.

En 2019, l’ART avait notamment réglé le différend entre Flixbus et Transdev Mont-St-Michel sur le prix de l’accès à la poche P7 du parking du Mont-St-Michel. Le tarif était de 23€ TTC en basse saison et de 30€ TTC en haute saison. Après étude, l’ART a enjoint l’opérateur de fixer le tarif du toucher de quai à 11,44€. Un second exemple concerne l’aéroport de Paris-Beauvais. Les investigations des services de l’ART ont conduit celle-ci l’exploitant de la gare routière à baisser le niveau du tarif du toucher de quai (accès au quai de dépose et de prise en charge des voyageurs sur une durée prédéfinie). De 50 euros, le gestionnaire de l’aéroport a établi, dans ses nouvelles règles d’accès, un toucher de quai à 19,90€, soit une diminution du prix de près de 50%.

Les attentes envers les gares routières

L’ensemble des acteurs a cependant de fortes attentes concernant les gares routières. L’ART, qui a déjà publié un guide pédagogique à l’attention des exploitants d’un aménagement de transport routier indique que « des publications sont à venir », sans en dire plus. Flixbus a également de fortes attentes. L’opérateur rappelle qu’en fin d’année 2023, il a cosigné une tribune avec plusieurs acteurs du marché appelant à la mise en œuvre d’un plan national ambitieux en faveur des gares routières. Les acteurs (dont Flixbus) réclament ainsi que les gares routières situées dans les villes importantes soient bien situées et facilement accessibles, pour offrir une bonne intermodalité.

La qualité de service doit aussi pouvoir être garantie, avec les services minimums que les voyageurs attendent : abris de quais (pour éviter d’attendre sous la pluie), des services tels que des sanitaires, des espaces d’attente sécurisés, des systèmes d’information voyageurs indiquant le quai de départ ou d’arrivée, les retards pouvant survenir sur les courses ainsi que des espaces de restauration. D’une manière générale, Flixbus attend que les clients soient accueillis dans de bonnes conditions, mais aussi les équipes d’exploitation.

L’ART a également dressé le constat que la qualité de service dans les gares est de moindre qualité que dans les pays voisins, en comparant les gares de Paris-Bercy (dont on rappelle qu’elle sera fermée par son exploitant la Ville de Paris à l’automne 2024) aux gares de Victoria Coach station (à Londres) et Estacio Sud (à Madrid). Ces deux dernières gares sont bien mieux connectées et offrent une multitude de services comparé à la gare routière de Bercy. Quoi qu’il en soit, les auteurs de la tribune estiment que le plan proposé pourrait être financé en partie par l’enveloppe prévue pour les nouveaux projets routiers, soit 600 à 700 M€, qui seraient ainsidévolue au futur plan gares routières.

Une gare routière typiquement couplée à la gare SNCF locale.

Les gares doivent être adapté à l’accueil des véhicules dans de bonnes conditions et répondre aux contraintes de la profession. Des gares avec suffisamment de quais, de points de remisage et équipées d’installations de dépotage (notamment pour la vidange des toilettes et l’entretien des moteurs) doivent être présentes. En sus, des zones de repos pour les conducteurs entre deux courses doivent également être intégrées.

Flixbus déplore par exemple que lorsque le point d’arrêt est situé sur un bout de trottoir peu adapté aux contraintes d’exploitation et non encadré, il est de fait non sécurisé. Lors du chargement des bagages, les conducteurs ouvrent généralement les soutes des deux côtés du car. A cette occasion, des individus malfaisants peuvent en profiter pour dérober les bagages des voyageurs… Afin de rassurer les voyageurs, Flixbus a donc dû donner consigne à ses conducteurs de n’ouvrir que du côté d’embarquement des passagers. Des gares routières sécurisés sont de fait, et dans un premier temps, une attente forte de l’ensemble des acteurs.

Quoi qu’il en soit, cette thématique des gares routières est un item majeur de l’activité des autocars, notamment pour les services librement organisés, qui va encore connaître des évolutions. Affaire à suivre…