par Pierre Cossard | Juil 1, 2024 | Autobus, Entreprise, Equipement, Les dossiers, Réseau

La 4e édition du Forum Hydrogen for the Climate se déroulera les 1er et 2 octobre prochains à Montbéliard. Un événement qui s’est donné cette année pour objectif de mettre en lumière l’industrialisation de cette filière, notamment dans la région Nord-Franche Comté. Rencontre avec Thierry Tournier, président du Pôle Véhicule du Futur, organisateur du forum.

Car & Bus News : Pour cette nouvelle édition à venir, quelle orientation avez-vous donné au Forum Hydrogen for the Climate ?

Thierry Tournier : L’objectif est assez simple pour cette quatrième édition. Nous souhaitons répondre aux attentes de la filière hydrogène, bien implantée dans le secteur Nord Franche-Comté, qui a aujourd’hui besoin de passer à l’échelle selon les termes aujourd’hui convenus. Notre Forum doit donc devenir une véritable usine à projets afin que les trois gigafactories présentes dans notre périmètre puissent remplir leurs carnets de commandes.

CBN : Comment comptez-vous participer à cette évolution ?

TT : A travers les trois ateliers et les neuf conférences que nous organisons, nous comptons identifier et rapprocher les fournisseurs de ces gigafactories. Notre idée est de mailler en circuit court en limitant, autant que faire se peut, le recours à des réseaux hors Union européenne.

CBN : Quelles sont les nouveautés qui vont caractériser cette nouvelle édition ?

TT : Concernant l’exposition, pour laquelle nous attendons une cinquantaine d’exposants, et quelque 500 visiteurs, nous disposerons cette année d’un plateau TV qui permettra aux entreprises présentes de se présenter, d’inviter des clients, voire de faire des annonces.

CBN : Dans le domaine spécifique des autocars et autobus, quels aspects seront-ils abordés lors de ce nouveau Forum ?

TT : Dans ce domaine, nous aurons par exemple l’occasion de faire un point sur les premiers mois d’exploitation de la station hydrogène qui alimente les bus H2 du réseau de transport de Belfort. Dans un registre proche, nous aborderons aussi la décarbonation des bâtiments et de l’industrie, et nous aurons une table ronde consacrée à la compétition automobile et à l’évolution des moteurs à combustion interne utilisant de l’hydrogène à l’état liquide.

par Pierre Cossard | Juin 23, 2024 | Autobus, Autocar, Equipement, Les dossiers, Réseau

Du 18 au 20 juin derniers, Agir transport a accueilli ses adhérents à Montpellier dans le cadre de ses Journées. Une date printanière cette année du fait des JO 2024, qui ont obligé EUMO à se tenir en octobre prochain à Strasbourg, bousculant de fait la programmation habituelle. Un changement de date visiblement salutaire, l’événement ayant fait le plein d’exposants, comme de visiteurs.

Durant trois jours, la capitale de l’Occitanie est donc devenue l’épicentre de la gestion directe appliquée aux transports collectifs à travers la tenue des Journées Agir 2024. Quelque 120 exposants avaient fait le déplacement à l’Arena Sud de France (le centre des expositions de Montpellier), bientôt rejoints par presque 1400 visiteurs, un record pour cette manifestation. Seul point d’ombre peut-être, l’absence remarquée de la plupart des ténors politiques attendus pour l’occasion, campagne législative express oblige !

Débat Journées Agir 2024 – Changer les comportements.

Points forts des Journées Agir, les sept conférences organisées les 19 et 20 abordaient la plupart des thèmes qui font aujourd’hui l’actualité des transports collectifs. Elles ont d’ailleurs remporté un franc succès de fréquentation par les très nombreux congressistes présents. Car & Bus News oblige, nous ne rentrerons pas ici dans le détail des débats consacrés au covoiturage ou au développement de la pratique du vélo sans infrastructures dédiées. Plus concernant peut-être, le débat « universitaire » intitulé « Les comportements de mobilité : comment provoquer les changements ? » abordaient les différentes stratégies mise en œuvre pour orienter les changements de comportement de mobilité de la voiture vers les transports publics ou des modes dits actifs. Une analyse et des expérimentations portés notamment par la région Auvergne-Rhône-Alpes qui témoignait pour l’occasion. Dans la même veine, le deuxième débat, consacré cette fois à l’intérêt du MaaS (Mobility as a Service) pour contribuer au développement de cette logique de transfert modal. Là encore, le témoignage d’une AOM très engagée dans ce domaine, en l’occurrence Mulhouse Alsace Agglomération, a pu montrer comment le développement d’une véritable plateforme de mobilité pouvait contribuer à séduire les usagers potentiels et générer dans une population ciblée un engouement réel pour le transport collectif.

Débats Journées Agir 2024 – Gratuité (copyright A. Malfray).

D’un point de vue pratique, fut aussi abordée la mise en œuvre d’une politique de gratuité des transports publics à l’échelle d’une agglomération. Cette fois, Julie Frèche, vice-présidente Transport de l’agglomération de Montpellier, a pu détailler le processus de réflexion, la démarche, mais aussi les questions de coût posées par une telle évolution, concrétisée à Montpellier par une gratuité totale des transports mise en place en décembre 2023. Tandis que la région présentait une démarche quelque peu différente avec son concept de fidélisation baptisé « +=0 » sur ses réseaux ferroviaires et routiers.

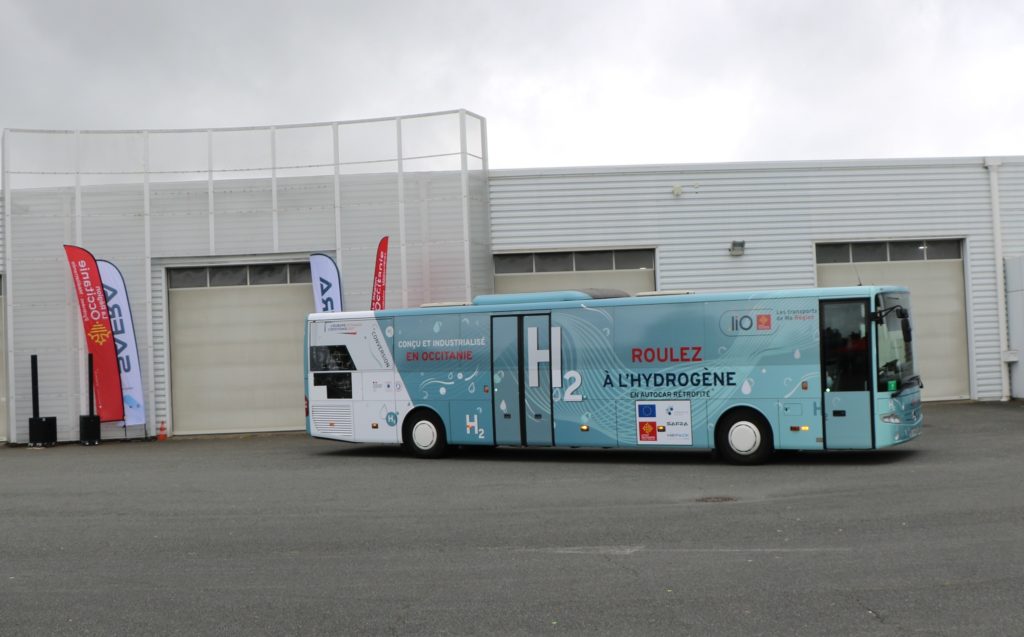

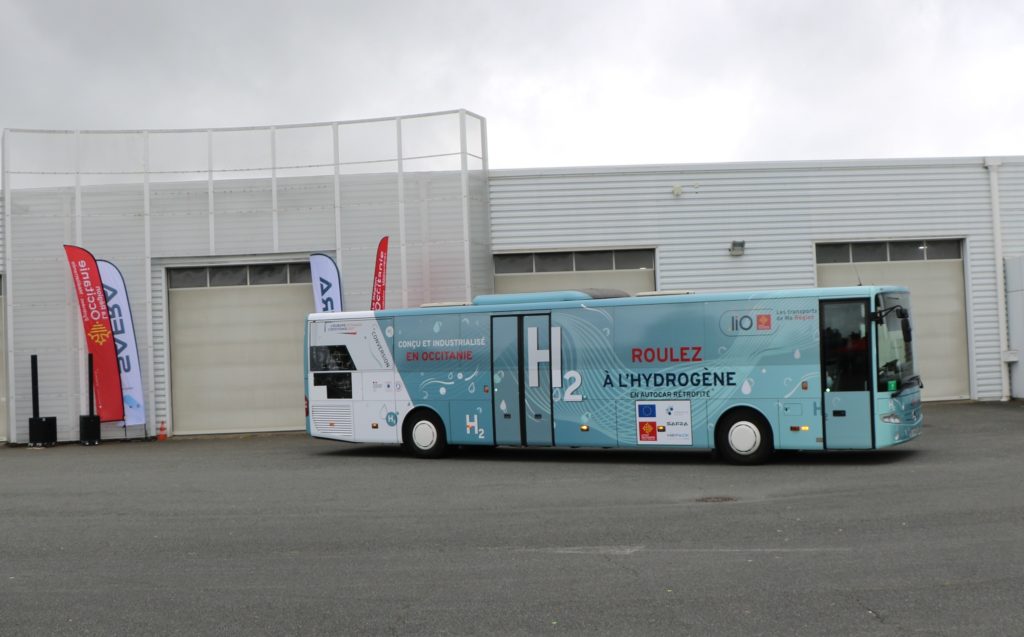

Intouro rétrofité H2 par Safra.

C’est Marc Delayer, administrateur d’Agir, qui animait le débat intitulé « Transition énergétique : où en est le déploiement des filières électriques et hydrogènes ? ». Après un point détaillé et chiffrés sur le développement des différentes filières industrielles actuellement existantes, les cas pratiques de la SMTC du Territoire de Belfort et de la RTM marseillaise ont permis aux congressistes de mesurer l’ampleur de la tâche que représente concrètement une transition énergétique appliquée aux transports. Dernier débat attendu, celui consacré à l’impact de l’Intelligence artificielle « sur le monde actuel », est resté, assez logiquement, relativement éloigné de l’aspect pratico-pratique qui caractérise généralement les Journées Agir. Si ce sujet est clairement dans l’air du temps, peut-être est-il encore un peu tôt pour que soient bien cernées tous les avantages que pourraient tirer les transports collectifs d’un usage intensif de l’IA… Une affaire à suivre sans aucun doute.

Dans les allées de l’exposition

Venus nombreux, les exposants présents aux Journées Agir représentaient un panel presque complet des industries et services qui caractérisent désormais le transport collectif. Fortement représentés, les services digitaux, billettique, comptage, et les équipements divers liés à l’électrification des transports ont attiré les visiteurs en nombre, tous soucieux de trouver les bonnes solutions aux problématiques rencontrées sur les réseaux dont ils ont la charge.

Iveco Bus l’Urbanway hybride gaz, et Heuliez GX 137 électrique.

Irizar ie tram.

Côté véhicules, 17 modèles étaient présentés dans les allées du parc des expositions. Les seuls autocars exposés, en dehors de l’Anadolu Isuzu Novo électrique distribué par FCC, étaient en revanche des véhicules rétrofités (CBM Retrofleet, GCK et Greenmot étaient présents, le premier avec un Croswway électrifié), avec une mention particulière pour l’Intouro rétrofité en véhicule hydrogène par Safra, le local de l’étape, qui trônait à l’entrée du parc des expositions aux couleurs de la région Occitanie.

Volvo 7900.

Solaris Urbino 12 H2.

Hess light Tram.

Pour le reste de l’exposition, la part belle était bien entendu faite aux autobus avec, par exemple, Iveco Bus qui exposait son savoir-faire en matière de mix-énergétique avec l’Urbanway hybride gaz et l’Heuliez GX 137 électrique doté d’une nouvelle face avant. MAN exposait son Lion’s City 12 E, Volvo Bus le 7900, Hess son lighTram, et on notait la présence du nouveau Mercedes-Benz eCitaro fuel cell, du Solaris Urbino 12 hydrogène, du Safra Hycity, du très remarqué ie tram d’Irizar ou de l’Ebusco 3.0.

Otokar e-Centro.

Karsan-HCI eJest.

Les minibus étaient aussi bien présents, avec l’Otokar e-Centro C, le Karsan e-Jest distribué en France par HCI, le Bluebus 6 m, ou le plus classique Modulis 30 de Dietrich Véhicules.

Enfin, dans un registre quelque peu différent, Lohr présentait un attelage à deux véhicules de sa navette électrique Cristal.

La prochaine édition des Journées Agir devrait renouer avec un rythme classique, et se dérouler elle aussi au mois de juin 2025. La destination retenue par les organisateurs n’a toutefois pas encore été dévoilée…

Lohr Cristal.

par Pierre Cossard | Juin 14, 2024 | Autobus, Autocar, Entreprise, Les dossiers, Réseau

Alors que les initiatives en faveur de l’hydrogène dans les transports se multiplient, l’UGAP accompagne les acteurs publics dans cette transition. Décryptage avec Olivier Rougetet, chef de département marketing véhicules UGAP.

Quels sont les enjeux de l’hydrogène en matière de mobilité pour les acteurs publics ?

La décarbonation des flottes de véhicules en général, et du transport en commun en particulier, est l’un des forts enjeux des lois votées en la matière ces dernières années : transition énergétique pour une croissance verte (2015), orientation des mobilités (2019) et climat et résilience (2021). Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, l’intégralité des véhicules de transport en commun renouvelés dans le cadre des flottes supérieures à 20 véhicules devra être à faibles émissions. La technologie hydrogène fait partie du mix énergétique retenu par le législateur, au même titre que l’électrique et le gaz, et a donc un rôle important à jouer. Cette technologie possède en effet des atouts de fonctionnement importants vis-à-vis des autres technologies : temps de recharge réduit, autonomie importante, aucune émission de CO2 en utilisation et une source de production vertueuse en ce qui concerne l’hydrogène vert qui est appelé à fortement se développer. Tout l’enjeu pour les collectivités publiques réside donc dans la création d’un écosystème vertueux incluant une flotte de véhicules dédiés, un réseau de recharge local optimisé et un sourcing d’approvisionnement vertueux.

Adobe Firefly

En quoi la nouvelle offre d’autobus de l’UGAP répond à ces enjeux ?

À l’issue de son appel d’offres du début d’année, l’UGAP a sélectionné plusieurs constructeurs et technologies en matière d’hydrogène, du prolongateur d’autonomie au 100 % hydrogène, du 12 au 18 mètres sur plusieurs longueurs de véhicules. Cette toute nouvelle offre – avec nos 3 titulaires de marchés Daimer Bus, Iveco Bus et Solaris – est disponible depuis le mois d’avril, et permet d’enrichir le catalogue existant, très complet et composé de nombreuses typologies de véhicules, du minibus aux autobus articulés, avec des motorisations thermiques, hybrides, électriques ou hydrogène.

Quelle est la plus-value de l’UGAP ?

La stratégie de l’UGAP vise à aider les collectivités territoriales à atteindre leurs objectifs de verdissement de leurs flottes. Ainsi, l’établissement est impliqué depuis de nombreuses années dans le domaine de l’électromobilité, notamment hydrogène, via la publication dès 2020 d’un appel d’offres pionnier concernant cette technologie, mais aussi par l’accompagnement dans leur développement des entreprises innovantes identifiées. Notre rôle est donc de proposer le catalogue de véhicules le plus adapté aux besoins des collectivités au regard de l’offre industrielle existante. Pour cela, nous jouons un rôle de facilitateur entre une filière industrielle qui s’interroge sur les besoins futurs des collectivités et des autorités organisatrices de mobilité qui doivent disposer de l’offre la plus à jour et la plus compétitive possible. Nos équipes achats entretiennent donc un dialogue constant avec les acteurs industriels, afin de mettre à jour régulièrement notre catalogue avec les dernières technologies à faibles émissions, tandis que nos équipes commerciales en région conseillent nos clients dans la définition de leurs besoins, la sélection du matériel le plus adapté, et les accompagnent durant la commande et la livraison.

par Olivier Meyer - transbus.org | Juin 10, 2024 | Autobus, Autocar, Les dossiers

Encore confidentielle, la part de marché des autobus et autocars à hydrogène a vocation à progresser dans les années à venir sous l’impulsion des aides publiques dans les écosystèmes locaux visant à décarboner la mobilité lourde. L’hydrogène permet la conception de véhicules électriques ayant une autonomie supérieure à ceux équipés de batteries.

Deux solutions techniques pour les bus et cars existent : pile à combustible alimentée avec de l’hydrogène produisant de l’électricité ou moteur thermique à combustion d’hydrogène.

Tous les constructeurs n’ont pas encore d’offre hydrogène et ceux qui proposent des véhicules à hydrogène ne le font pas sur tous les gabarits. Par ailleurs, quelques industriels permettent de convertir des véhicules diesel vers l’hydrogène. Leurs kits de rétrofit sont un vrai complément d’offre face à des gammes encore réduites de véhicules neufs.

Enfin, le développement de ces véhicules est conditionné à la présence d’une station d’hydrogène. Le ravitaillement en hydrogène, décarboné de préférence, s’effectue en moins de quinze minutes.

Autobus à hydrogène : une offre qui s’étoffe

Les constructeurs peuvent faire des choix techniques différents pour développer leurs bus à hydrogène équipés d’une pile à combustible :

– batterie de petite capacité permettant de stocker temporairement l’énergie produite par la pile

– batterie de grande capacité rechargeable au dépôt : dans ce cas la pile à combustible vient augmenter l’autonomie du bus (technologie dite « REX », range extender).

Le plus petit bus à hydrogène du marché est le midibus Hydron (8 mètres de long) du constructeur italien Rampini. L’hydrogène est stocké à 350 bars dans 3 réservoirs et alimente une pile à combustible de 30 kW. Le bus embarque également une batterie LFP de 175 kWh. Son autonomie annoncée est de plus de 450 kilomètres.

Le constructeur portugais CaetanoBus produit l’autobus H2.CityGold offrant 450 kilomètres d’autonomie avec une pile à combustible Toyota de 70 kW pour les modèles à venir. Ce bus a été en démonstration dans plusieurs villes d’Europe. Quatre bus de ce type circulent en Vendée, deux à La Roche-sur-Yon et deux aux Sables-d’Olonne.

Daimler Buses commercialise son bus électrique Mercedes-Benz eCitaro FC, un véhicule à batteries avec une pile à combustible Toyota Motor Europe (TME) de 60 kW et des réservoirs d’hydrogène à 350 bars. L’hydrogène est utilisé pour augmenter l’autonomie du véhicule. Ce bus existe en deux longueurs : 12 mètres (batterie de 294 kWh) et 18 mètres (batterie de 392 kWh).

Iveco Bus a présenté l’autobus E-Way H2 en octobre 2023. Ce bus est équipé d’une pile à combustible HTWO du groupe coréen Hyundai Motor Company et d’une batterie FPT Industrial NMC de 69 kWh. La chaîne de traction est signée Siemens (ELFA 3 de 310 kW). Ce véhicule est conçu sur la même base que l’autobus électrique GX 337 E. Le E-Way H2 est référencé par l’UGAP depuis avril 2024.

Le Karsan e-ATA Hydrogen.

Karsan, distribué en France par HCI, propose son e-ATA en version hydrogène. Ce véhicule est proposé avec une pile à combustible développant 70 kW, couplée à des batteries à haute tension type LTO de 30 kWh et des moteurs électriques dans les moyeux de roue d’une puissance maximum de 250 kW. Les réservoirs d’hydrogène ont une contenance de 1560 l, ce qui lui donnerait 500 km d’autonomie.

Otokar propose lui dans son catalogue le Kent C en version hydrogène. Développé sur une base à plancher bas et doté d’une capacité d’emport allant jusqu’à 82 passagers, le Kent C à hydrogène est donné avec une autonomie de 500 km. Les 5 réservoirs sont placés en toiture et alimentent une pile à combustible complétée par 140 kWh de batteries réparties sur deux packs. L’ensemble alimente un moteur électrique Voith de 410 kW.

La société française Safra débute l’industrialisation de son autobus Hycity 12 dans ses ateliers d’Albi (Occitanie). Ce véhicule à hydrogène est le successeur du Businova. Sa fiche technique a été publiée en juin 2022 : pile à combustible Symbio de 45 kW (30 kW utiles), batteries Microvast NMC de 130 kWh et essieu motorisé ZF AVE 130. L’autonomie annoncée est de 350 km. La présentation du prototype a eu lieu en octobre 2023. Les premiers exemplaires devraient être livrés d’ici la fin de cette année.

Le Solaris Urbino 12 H2.

Le polonais Solaris, filiale du groupe CAF est le leader de ce marché. L’autobus Urbino à hydrogène existe en deux longueurs (12 et 18 mètres). Un exemplaire d’Urbino 12 hydrogen a été livré en août 2022 au Sytral pour le réseau TCL (Lyon). La pile à combustible est d’une puissance de 70 kW. En mars 2023, Île-de-France Mobilités a commandé 22 bus Solaris Urbino 12 hydrogen. Cette commande est assortie d’une option de 25 bus pour 2026.

La version articulée, Urbino 18 hydrogen, a été présentée en septembre 2022. Ce bus est équipé d’une pile à combustible développant 100 kWh.

Le constructeur belge Van Hool produisait une version hydrogène de sa nouvelle gamme d’autobus : A12 LF FC (pile Ballard FCMove HD 70kW et batterie Actia de 24 kWh) et A18 LF FC (pile Ballard FCMove HD+ 100kW et batterie Akasol de 132 kWh). La faillite de cet industriel ne permet pas à ce jour de connaître l’avenir de cette gamme. Des exemplaires de 12 mètres sont en circulation à Belfort, Pau et Rouen.

Le Van Hool A12LF FC fonctionnant à l’hydrogène sur le réseau Fébus de Pau.

Pour faciliter l’acquisition d’autobus à hydrogène par les collectivités et opérateurs publics, les centrales d’achat CATP (AGIR Transport) et UGAP référencent des bus à hydrogène.

Autocars à hydrogène : le retrofit se développe

Il n’existe pas d’autocars neufs de ce type à ce jour. Néanmoins, CaetanoBus (siège au Portugal) et Temsa (siège en Turquie) collaborent pour développer un autocar de tourisme électrique à hydrogène équipé d’une pile à combustible. Ce véhicule embarque 72,8 kg d’hydrogène pour alimenter une pile à combustible Toyota et une batterie de 160 kWh. L’autonomie avec un plein d’hydrogène devrait atteindre 1 000 km, la distance entre Bruxelles et Milan. Cet autocar à deux essieux est une adaptation du Temsa HD12. La production en série du modèle à hydrogène devrait débuter en 2025.

L’autocar hydrogène CaetanoBus-Temsa.

En attendant la production d’autocars neufs à hydrogène par les constructeurs, il est possible d’opter pour la transformation d’autocars diesel en autocars fonctionnant à l’hydrogène. Quelques industriels proposent des kits de rérofit.

La société albigeoise Safra a développé le kit H2-Pack permettant de transformer les autocars Mercedes-Benz Intouro diesel en autocars à hydrogène. Ce kit comprend un moteur électrique Dana TM4 de 350 kW, une batterie Microvast NMC de 71 kWh, une pile à combustible (100 kW mais 70 kW utiles) et six réservoirs d’hydrogène fournis par Plastic Omnium. L’autonomie peut atteindre 500 kilomètres entre deux pleins d’hydrogène (35 kg à 350 bars). Safra propose deux versions de son kit : une avec le stockage de l’hydrogène en toiture et une avec les réservoirs dans l’habitacle, à l’arrière de l’autocar. Cette dernière version nécessite la neutralisation de 9 places assises à l’arrière de l’autocar pour positionner les bouteilles d’hydrogène comprimé. 15 autocars diesel Mercedes Intouro ME de 2012, appartenant à la région Occitanie, sont en cours de transformation. Les deux premiers autocars ont été inaugurés le 17 avril 2024 à Albi. Ils vont circuler sur des lignes régulières liO de la région Occitanie.

L’autocar Intouro rétrofité par Safra avec son pack H2.

Green Corp Konnection (GCK) propose le rétrofit d’autobus et d’autocars avec des piles à combustible Symbio ou Toyota. Les premiers véhicules transformés sont des autocars Iveco Crossway. Le moteur thermique et son réservoir de gazole sont remplacés par un moteur électrique de 295 kW alimenté par une pile à combustible d’une puissance maxi de 150 kW. Une batterie sert à stocker de manière temporaire l’énergie. Ces autocars sont équipés de deux StackPack comprenant chacun une pile à combustible Symbio de 75 kW. Le véhicule devrait pouvoir parcourir 500 km avec 50 kg d’hydrogène comprimé à 700 bars.

Dans une logique d’expérimentation, la région Normandie et Transdev ont lancé en juin 2021 le projet Nomad Car Hydrogène (NCH2) pour convertir un autocar Irisbus Crossway (Euro 5) de 2011 en autocar fonctionnant à l’hydrogène. La transformation a été effectuée par la société IBF H2. Le kit de rétrofit a été produit aux normes européennes en Asie. Il comprend un moteur électrique Siemens, une pile à combustible Ballard, des réservoirs à hydrogène Plastic Omnium et des batteries CATL. Les réservoirs d’hydrogène sont positionnés dans un rack sur le pavillon. Cet autocar circule sur la ligne régulière NOMAD 216 entre Rouen et Evreux depuis fin avril 2024.

Le NOMAD CAR H2.

Deux projets de retrofit avec un moteur à combustion interne d’hydrogène sont en cours ; ils associent chacun un industriel et un exploitant.

Transdev et EHM – Efficient Hydrogen Motors (siège dans le Finistère) ont signé un partenariat pour transformer d’ici 2025 un autocar Iveco Crossway à moteur diesel en autocar équipé d’un moteur à combustion hydrogène à haut rendement. Sa puissance est de 265 kW. La consommation d’hydrogène est estimée à 6 kg/100 km.

Les groupes GCK et Keolis ont annoncé un partenariat pour expérimenter un autocar Iveco Crossway dont le moteur diesel FPT Cursor 9 sera transformé pour fonctionner à l’hydrogène. Ces travaux seront menés par deux filiales de GCK : la transformation du moteur sera réalisée par Solution F et celle du véhicule par GCK Mobility. Les essais du véhicule sont prévus pour le premier trimestre 2025.

La filière n’en est encore qu’à ces débuts. Les constructeurs vont développer leurs offres de bus et cars à hydrogène. En attendant, le retrofit est une option qui permet d’accélérer le déploiement de véhicules à hydrogène.

par La rédaction | Juin 7, 2024 | Autobus, Autocar, Equipement, Les dossiers

La 10e édition de Busworld Türkiye, qui s’est tenue à Istanbul Fuar Merkezi du 29 au 31 mai derniers, a réuni 159 exposants de 16 pays et reçu 12 366 visiteurs, dont 1 881 participants internationaux de 96 pays.

L’exposition couvrait une superficie de 9 975 m², présentant 56 bus et autocars, ainsi qu’une variété de mini et midi bus et de nombreux fournisseurs de composants, d’accessoires et de services.

– Anadolu Isuzu : le constructeur présentait quatre modèles, le Cityport 12 Diesel Euro 6, le Novociti Volt, le Novo Volt et le Grand Toro.

– BMC présentait ses deux gammes Procity et Neocity. Procity comprend des bus 100% électriques de 12 mètres avec une carrosserie entièrement renouvelée, tandis que Neocity comporte des midibus électriques destinés aux trajets aéroportuaires et urbains.

– Bozankaya a présenté un bus électrique à plancher surbaissé de 12 mètres, doté d’une conception avancée et d’une technologie de batterie de troisième génération, offrant une autonomie de plus de 300 km et un temps de charge d’environ 2 heures.

– CRRC MNG a présenté son nouveau véhicule électrique.

– HABAŞ présentait son bus à pile à combustible Comfort City H2 avec une autonomie de 800 km, et l’autocar Alfa Lux-e entièrement électrique avec une autonomie donnée jusqu’à 400 km.

– Karsan présentait une gamme complète entièrement électrique et zéro émission, comprenant le bus à hydrogène e-Ata 12, le midibus urbain autonome e-Atak et le minibus eJest.

– Otokar présentaitquatre modèles dont le midibus Sultan Giga, les bus urbains Centro en versions diesel et électrique, et le bus électrique e-Kent C.

– Iveco Bus présentait l’E-way, le Crossway et le Daily, avec des motorisations diesel, biométhane ou électriques, ainsi que les Evadys.

Concernant le secteur des mini (bus autant que car), les industriels présents étaient aussi fort nombreux : AYB, Aktepe, Başer Otomotiv, Bur-Can, Emir VIP, Erduman, Mercus-Bus, Öncü Luxury Car Design, Palmiye Design, Stylebus-Gürsözler, Yüksel et Uğur Karoser.

par Jean-François Pech, PDG de MyMobility | Juin 6, 2024 | Autobus, Entreprise, Les dossiers

« Jamais auparavant, il n’y avait eu autant d’enfants handicapés à l’école ». Lors de la dernière Conférence nationale du handicap, le Président de la République a milité en faveur d’une école pour tous en rappelant des chiffres qui devraient nous réjouir : 430 000 élèves en situation de handicap sont scolarisés en milieu ordinaire. Entre 2017 et 2021, le nombre d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a même augmenté de 24%.

La loi handicap de 2005, première et dernière loi structurante sur le sujet, a permis un changement de paradigme et a posé le principe de l’accessibilité à toutes et tous aux transports pour en faire un des moteurs essentiels de l’inclusion. Elle est, vingt ans après, encore citée en exemple. Si l’accessibilité pleine et entière aux transports pour les personnes en situation de handicap est encore loin d’être résolue, cette loi a permis à un pan du secteur de la mobilité de se structurer et de s’autonomiser. Des entreprises spécialisées se sont engagées à offrir des services de qualité en permettant aux élèves en situation de handicap de se rendre à l’école dans des conditions optimales et sont devenues un rouage essentiel de l’école inclusive.

On pourrait imaginer que conduire un enfant en situation de handicap de son domicile à son école est une chose simple : il n’en est rien. Ces acteurs ont investi dans des véhicules adaptés, formé des conducteurs également accompagnateurs qualifiés pour être capables de réagir selon les différents handicaps rencontrés… Ils ont grandement contribué à rendre le transport scolaire d’enfants en situation de handicap plus fiable, sûr et efficace. Avec des milliers d’élèves en situation de handicap accompagnés chaque jour, ces prestations revêtent une utilité sociale indéniable : elles sont un des maillons de l’école pour tous que les pouvoirs publics appellent de leurs vœux, déchargent les parents, qui sont parfois davantage des aidants et, comme tout service public, permettent un accès à des services pour celles et ceux qui n’en ont pas les moyens. Le transport scolaire d’enfants en situation de handicap prend ici toute sa part dans la réduction des inégalités : sans transport, pas d’école !

Une inclusion prônée et pourtant, un service de transport ubérisé et des exigences… abaissées ?

Ces missions sont déléguées le plus souvent par les Conseils départementaux qui demeurent l’autorité compétente pour le transport des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Les marchés publics de transport de personnes handicapées, qui permettent aux collectivités de transférer cette activité à des acteurs privés, sont l’un des rares secteurs où les entreprises n’ont pas l’obligation de démontrer leurs capacités à accomplir les tâches confiées. A travers cette faille, le secteur assiste ces dernières années à une offensive alarmante qui doit nous faire réfléchir collectivement aux véritables ressources mises à disposition pour que la France et ses collectivités se donnent – enfin – les moyens des ambitions affichées.

De plus en plus d’acteurs proposent des prix anormalement attractifs et cassent le marché aux dépens de la qualité et, plus grave encore, de la continuité du service public. En n’étant pas rattachés à la convention collective qui régit le secteur, ces nouveaux entrants rompent la logique sociale et sociétale vertueuse qui plaçait jusqu’ici les enfants en priorité et préservait les emplois. Le marché changeait de prestataire ? L’enfant accompagné pouvait toujours garder le même conducteur puisque la convention oblige à transférer les salariés d’une entité à l’autre.

En privilégiant les offres financièrement moins-disantes, les donneurs d’ordre mettent à mal la pérennité des acteurs de la profession qui s’y investissent et, surtout, la dignité de celles et ceux à qui l’on promet depuis bien trop longtemps de ne plus être traités comme des citoyens de seconde zone. Des centaines de familles ont pu se retrouver sans solution de transport, livrées à elles-mêmes en devant trouver des

solutions par leur propre moyen. Au nom de la sacrosainte rationalité économique, devons-nous désormais accepter que le transport scolaire d’enfants en situation de handicap soit, à son tour, l’objet d’appétits financiers d’acteurs opportunistes ? Des enfants en situation de handicap doivent-il être mis sur le même plan qu’une pizza déposée en bas de chez soi, ou un shampoing commandé et livré en moins de 15 minutes ? Ne sommes-nous finalement pas en train d’assister à une régression sociale, le tout sous le regard, au mieux, méconnaissant de la réalité du terrain, au pire, complice, des autorités ?

De l’école pour tous à la société inclusive… un accès à la mobilité voué à être à deux vitesses ?

La crise qui couve doit être une opportunité de renforcer et garantir la qualité de nos services publics qui doivent être les fers de lance de la mobilité inclusive. Dans les prochaines années, le vieillissement de la population sera l’un des grands défis du XXIe siècle aux côtés de la cause environnementale : d’ici 2070, la part des 75 ans et plus devrait croître de 5,7 millions de personnes. Questionner la place du transport pour une école plus inclusive, c’est poser les jalons d’une réflexion plus large sur la manière dont notre société souhaite traiter ses plus fragiles et aborder la question de la dépendance.

Il est impératif que les pouvoirs publics prennent la hauteur de l’urgence, anticipent et saisissent à bras le corps cette problématique en accompagnant le développement de services de qualité pour toutes et tous, en phase avec les dernières annonces. Le transport scolaire d’enfants en situation de handicap doit prendre toute sa place dans les politiques publiques. En dépit de quoi, nous assisterons à un nivellement par le bas et un retour en arrière spectaculaire des efforts déployés durant tant années aboutissant, finalement, à une rupture avec l’idéal républicain d’égalité.

Jean-François Pech, PDG de MyMobility.